站在那台曾服务过奥运选手的三维形态测量仪上,无需触碰,一束柔和的光线自上而下,瞬息便完成了全身扫描。屏幕上显示的是一个由153项测试数据精准构筑的“三维自我”。它带来的不仅是前所未有的客观视角,更是见微知著的科学力量。日前,国家体育总局面向社会大众推出“体重管理检测服务”,眼前这个栩栩如生的“数字分身”,让初次体验的我,不由得为之新奇与折服。

从“三维自我”到“体型之变”

“过去我们测量体型,靠的是一把皮尺。”解读数据的国家体育总局科学研究所(以下简称“科研所”)研究员,带着科学工作者特有的平静与思考说道,“皮尺测量,看似直观,但它只能得到点状的、离散的数据。不同的人去量,选点、力度、角度稍有偏差,结果就会‘漂移’。”“而现在,”他指着屏幕解释道,“整个过程不到一分钟,而且完全无接触,是大众喜闻乐见的一种检测方式。设备从全局、立体的视角,一次性客观、完整地捕捉到全身153个维度数据,建立起一个可重复、可追溯的高精度数字档案。”

他将画面放大,特别点出了腰围和臀围,“我们关注腰臀比,因为它是一个评估健康风险的独立预测因子。当这个比值过高,就意味着身体脂肪堆积在腹部,容易形成风险极高的‘向心性肥胖’,也就是我们常说的‘苹果型’身材。请记住:脂肪的‘户口’——它住在哪里,远比它的总量更重要。”

他进一步解释道:“这个指标对中国人来说,参考意义尤其重要。科学研究发现,东亚人群在身体成分上有一个显著特点:在同等体重指数(BMI)下,体内的脂肪含量往往更高,且这些脂肪更倾向于堆积在腹部,形成高风险的内脏脂肪。”他强调说,“我们可能看起来‘不胖’,但内脏脂肪的风险已经悄然亮起了红灯。因此,不能照搬西方的标准。事实上,就连世界卫生组织(WHO)给出的亚洲人群肥胖诊断标准,也比欧美人群更为严格。”“所以,我们国家基于长期的国民健康数据,在此基础上制定了更具保护性的腰围‘警示线’——男性≥90厘米,女性≥85厘米。这条线,远严于许多西方国家的标准(如美国男性≥102厘米,女性≥88厘米),因为它背后是我们对国人体质和健康风险更深刻的理解与前瞻性的预防考量。”“拿着这份数据去做衣服,那才叫真正的‘量体裁衣’。”

“我们很多科研人员都参加过多达5至10届奥运会的科技备战工作,目前也正服务于米兰冬奥会和洛杉矶奥运会。在赛场上,大家为运动员争取的,是毫秒之争;而今天,我们为寻常百姓关注的,是体型之变。科技真正的温度,正在于此——它将精英的竞技标准,转化为普惠的民生尺度。”

谨慎关注身体“资产负债表”

躺在双能X射线(DEXA)体成分仪上,仪器轻微的嗡鸣仿佛在诉说着测量技术的迭代史。随着一幅身体内部“蓝图”在屏幕上逐渐清晰,一旁的研究员向我展开了这场从“体重”到“体成分”的认知科普。

“如果说三维扫描绘制的是我们身体的‘外部地图’,那么DEXA测试,就是一次深入内部的‘地质勘探’。它是国际公认的‘金标准’,能为我们正本清源,看清体重的本质——即脂肪、肌肉和骨骼这三大核心资产的构成与分布。”研究员首先指向图谱中的脂肪分布区域,“我们必须认真倾听脂肪的‘声音’。它远非一无是处的‘废油’,而是一个极其活跃的内分泌器官。健康的脂肪分泌有益的‘脂肪因子’,如瘦素和脂联素;而过量、功能失调的脂肪,则会释放大量促炎因子,让身体陷入‘慢性低度炎症’状态,这正是多种慢性病的共同土壤。所以,我们要对抗的并非脂肪本身,而是那个过量的、引发炎症的‘坏’脂肪。”

“我们前面提到脂肪‘户口’的重要性,通过DEXA测试,可以推算出内脏脂肪和皮下脂肪。脂肪的威胁与其所处的位置密切相关。皮下脂肪储存在皮肤下方,是身体的能量仓库和保温层,过量会影响体型。内脏脂肪围绕在腹腔脏器周围。与皮下脂肪相比,内脏脂肪的细胞对激素和代谢信号更为敏感,更容易分解并向血液中释放大量的游离脂肪酸和促炎因子。它就像一颗埋在身体内部的‘炸弹’,对代谢的破坏性远大于储存在皮下的脂肪。”。

接着,他的目光转向肌肉和骨骼数据。“更关键的是,我们要守护好另外两样宝贵资产。如果说健康的身体是一个经济体,那优质的肌肉就是‘实体经济’,是消耗能量、维持代谢的核心引擎。尤其在中国步入老龄化社会的今天,‘肌少症’的预防比任何时候都重要。而骨骼,则是这个经济体的‘基础设施’,沉默无声,却是我们健康的根基。”

他提醒道:“很多人不科学地极速减重,体重是掉了,但代价却是肌肉流失和骨密度下降,这等于亲手关闭了‘燃脂引擎’,又掏空了‘健康框架’,为未来埋下巨大隐患。“所以这份报告远不是一张简单的体检单,它更像一份详尽的‘身体资产负债表’。它告诉我们,真正的健康管理是优化资产结构——减少不良资产(功能失调的脂肪),增加优质资产(肌肉),并维护好核心资产(骨骼)。”

“而科学的探索永不止步,它正带领我们从估算脂肪的‘位置’,迈向直接区分‘功能’与‘颜色’的全新维度。” 脂肪,并非一种物质,它至少有三种‘颜色’,功能天差地别。“我们体内主要的脂肪,是负责储存能量的白色脂肪——我们称之为‘储能仓库’。我们体重管理的核心目标,就是减少体内过量的、功能失调的白色脂肪。但除此之外,我们体内还有一种‘好’的脂肪,叫棕色脂肪,它就像一个‘产热暖炉’,天生就是为了燃烧能量而存在的。更神奇的是,还有一种介于两者之间的米色脂肪——一个潜力股,它在特定刺激下(如运动)可以‘棕化’,获得类似‘暖炉’的功能。”

“区分脂肪颜色的设备其实已经存在,只是尚未普及。但请想象,未来的报告不仅能估算你的内脏脂肪风险,更能进一步量化:你体内的‘麻烦制造者’(功能失调的白色脂肪)有多少,而可以被激活的‘潜力股’(米色脂肪)和高效的‘产热暖炉’(棕色脂肪)又有多少。到那时,我们的干预方案将不再是笼统的‘减脂’,而是真正做到如何精准地‘减少坏脂肪、激活好脂肪’。”“那将是体重管理真正的‘精准滴灌’时代。”研究员最后总结道。

解码身体“操作系统”

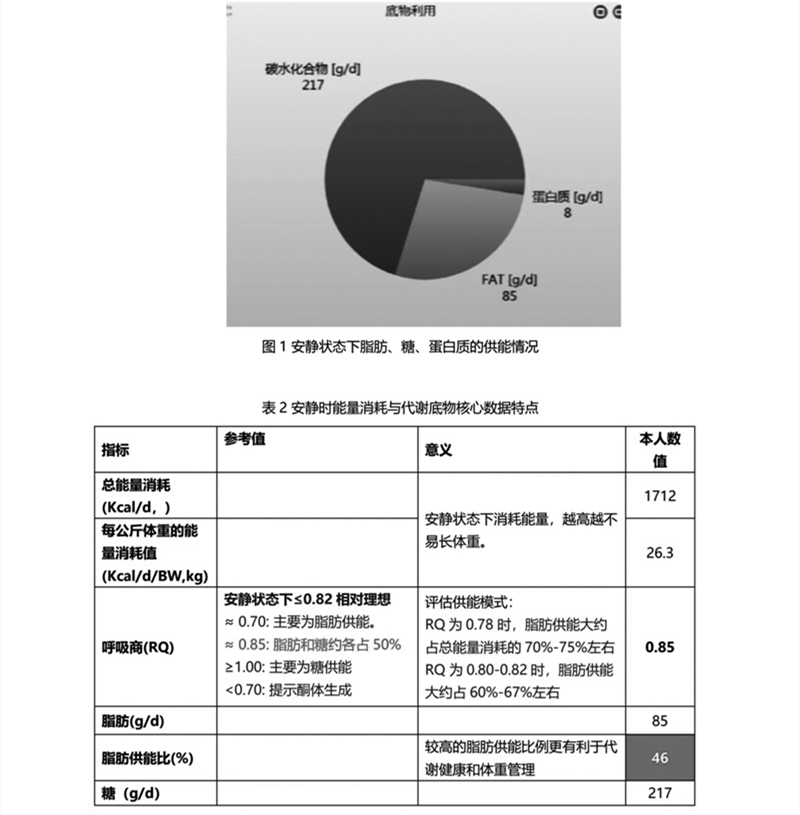

如果说前两项检测看的是身体的“硬件”构成,接下来的代谢测试,则是深入探查这台精密机器的“操作系统”。

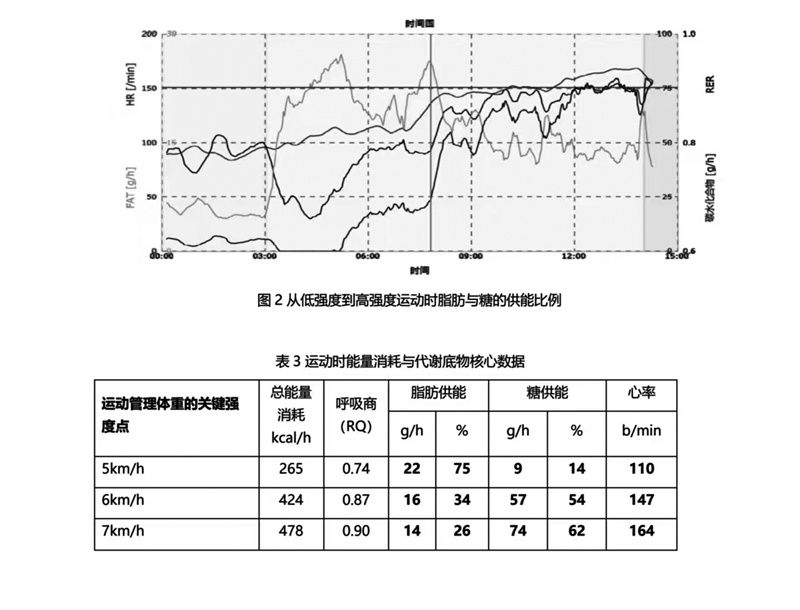

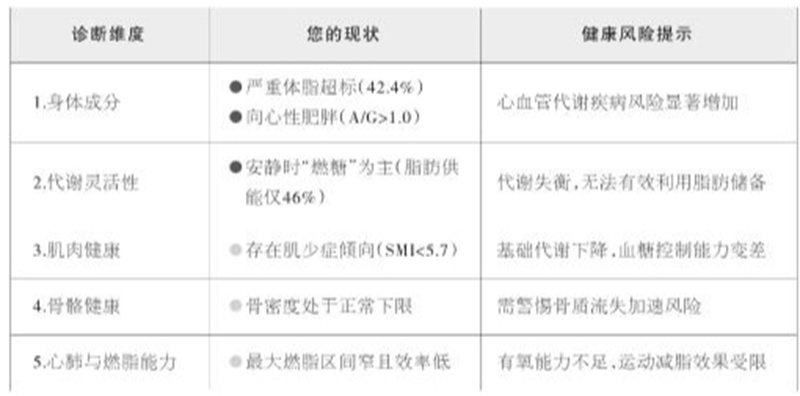

佩戴呼吸面罩,在安静的环境下进行代谢测试的20分钟里,我的思绪格外清晰。当研究员指着数据问我:“你是不是偏爱精加工的含糖食物?”我内心一惊:他怎么知道?这份疑惑,在我走上跑步机开始运动代谢测试时达到了顶峰。不到20分钟,我被叫停了。“你今天没吃早饭来的吧?”研究员一语中的。测试结束,一份“健康仪表盘”摆在我面前,红黄两色的警示触目惊心:向心性肥胖、燃糖为主、肌少症倾向、骨密度偏低、燃脂效率差……(见上表)

研究员为我进行了抽丝剥茧般的解读,一场关于我身体“燃油系统”的深度科普就此展开。“数据已经给出了答案。”他首先指向“代谢灵活性”一栏,“你安静时的脂肪供能比仅为46%,这是一个核心问题。在不活动时,你的身体严重依赖糖作为燃料,而未有效利用庞大的脂肪储备。这就是典型的‘燃脂系统被锁住’的表现。”“为什么会这样?”他继续剖析道,“根源往往在于‘胰岛素抵抗’。一是长期摄入‘超加工食品’,高糖高盐的饮食模式让身体不堪重负;二是长期久坐,肌肉这个‘葡萄糖处理大户’长期闲置。当‘劣质燃料’持续灌入一个‘低效引擎’时,胰岛素抵抗的出现就只是时间问题。”“一旦形成胰岛素抵抗,身体便陷入恶性循环:高胰岛素水平会像一把‘宏观枷锁’,死死锁住脂肪库的大门;而在细胞内部,处理脂肪的‘微观工厂’也因长期废置和炎症环境而全面瘫痪。结果就是,你的细胞不仅‘忘记’了如何燃烧脂肪,连燃烧脂肪的‘工厂大门’都被堵死了。”

接着,他指向运动测试的数据:“这也解释了为什么你的‘燃脂甜蜜点’出现得早且效率低下,强度稍高就迅速切换为糖供能——因为你的有氧基础和脂肪氧化能力,已经被这种失衡的代谢模式严重削弱了。”“此外,你出现了生酮反应,这就是为何询问是否吃过早饭的基础。但这组数据最重要的价值,是告诉我们应该如何运动。很多人都陷入了一个误区:以为运动越累,出汗越多,减脂效果就越好。但我们的数据证明,当运动强度超过你的‘燃脂拐点’后,身体的主要燃料就从脂肪迅速切换为糖原。你只是在消耗身体宝贵的糖储备,而不是在燃烧顽固的脂肪。”他进一步解释了这个误区的恶性循环:“更糟糕的是,大量消耗糖原会引发强烈的饥饿感,让你在运动后极度渴望碳水化合物,一不小心就会把刚消耗的热量全吃回来,甚至更多。这就是为什么很多人会陷入‘越运动越饿、越练越胖’的沮丧循环。”

在数据中与自己和解

看到我沉重的面色,研究员微笑着说:“别担心,测试的目的,就是发现问题,然后科学地解决问题。我们现在不仅找到了你易胖的根源,也找到了你最高效的燃脂运动区间。”那么,如何破解这个被锁住的燃脂系统,精准健康减脂呢?

“答案不是单一的‘灵丹妙药’,而是一套科学的‘组合拳’,需要四个支柱共同发力:饮食优化是核心,有氧运动是基础,力量增肌是引擎,习惯养成是基石。”

“首先,饮食优化,绝不是让你饿肚子。”他强调道,“恰恰相反,保障基础能量是健康的前提。你的数据显示,安静代谢消耗是1712大卡,这意味着你的日常总能量摄入不能低于这个‘红线’。否则,身体会进入‘节能模式’,疯狂分解肌肉,降低代谢。脱发、闭经、贫血甚至胆结石,都是对不科学节食的报复。我们要做的,是学会科学地吃,吃对的食物。”“其次,有氧运动,我们已经找到了你的‘燃脂密码’。在那个精确的心率区间里运动,你就是在最高效地燃烧脂肪,而不是在大量消耗糖原后,陷入‘越运动越想吃’的失控循环。”“但要说到‘治本’之策,那一定是力量训练。它是我们打造身体这部代谢引擎的关键。请记住:每增加1公斤肌肉,你的身体哪怕在静息时,每天都会额外燃烧更多能量。更重要的是,肌肉是处理血糖最强大的‘机器’,是逆转胰岛素抵抗最有力的武器。”

“如果不通过力量训练来保住甚至增加肌肉,只是一味追求体重下降,会发生什么?很多人觉得体重反弹是意志力问题,但科学告诉我们,背后是更残酷的生理现实。”研究员举例说:“美国真人秀节目《超级减肥王》(The Biggest Loser),这可以说是对不科学减重后果最触目惊心的一次揭示。这些参赛者在节目里通过极端的节食和超乎想象的运动,短期内减掉了惊人的体重,成为万众瞩目的‘减肥英雄’。然而,科研团队对他们进行了长达6年的追踪,结局非常残酷:几乎所有人都大幅反弹,甚至有人比参赛前更重。”“但这还不是最可怕的,最核心、最令人警醒的发现是——永久性的代谢损伤。在减重结束时,他们的静息代谢率——也就是身体的‘基础油耗’——平均每天已经降低了超过600大卡。真正令人绝望的是,6年后,哪怕体重反弹了,他们那台受损的‘代谢引擎’却丝毫没有恢复!平均每天的基础消耗,仍然比同体重正常人要凭空低大约700大卡。”研究员用一个极具冲击力的比喻解释道:“这意味着什么?一个反弹到100公斤的前参赛者,为了维持体重,他每天必须比一个天生100公斤的普通人,要么少吃700大卡——那是一顿正餐还多——要么就得额外再跑一个多小时!”

“他们的身体,被那场短暂而暴力的‘减重战争’,永久性地锁定在‘超低油耗’的节能模式,变成了一种极易复胖的体质,这个研究证明了:任何试图通过短期、激烈的手段去对抗身体的战争,不仅注定会失败,更会给你的代谢系统,留下一道可能永远无法愈合的‘疤痕’。所以,我们减脂的科学路径是这样的:通过优化饮食,为身体提供高质量的燃料,并解除‘节能警报’;通过力量训练,重建并强化我们身体的‘燃脂引擎’;再通过精准的有氧运动,高效地燃烧掉多余的脂肪库存。最后,将这一切融入日常习惯。这才是真正可持续的健康之道,这就是我们解决问题的科学逻辑。”研究员说完,再次露出了鼓励的微笑,“稍后,我会综合你的全部数据,为你量身定制一份将这套逻辑转化为每日具体行动的个性化方案。”

当晚,我收到了那份集诊断、解读、干预方案为一体的综合报告,封面上“奥运同源技术”的字样格外醒目。翻到动态追踪二维码页面时,我忽然明白:这份报告不仅是个人体重管理的“诊断书”,更是科技惠民的“承诺书”。这一刻,我想起了去年一年来在滑雪场基层工作锻炼,为抗寒而大量摄入食物导致体重飙升,又在茫然中胡乱减肥。也想起了曾参与制定健康指南手册时,我们最终确立的“尊重个体差异、遵循科学规律”的原则。仪器揭示的真理与过往的经历在此刻共鸣:健康管理不是与身体对抗,而是在认识规律、顺应规律中实现动态平衡。

据了解,按照国家体育总局的总体要求,科研所本着“从细微处看实效”的治理智慧,将奥运备战前沿科技应用于健康中国建设,以超越表象、直抵本质的科学精神为百姓健康服务。 三维形态测量系统超越了“唯体重论”的线性思维,它用毫米级的精度勾勒出身体的轮廓与姿态,在第一时间便锁定“向心性肥胖”的风险轮廓,为深度探查指明了方向。 双能X射线(DEXA)体成分分析,以“金标准”的锐利目光,将形态的警示转化为确凿的证据:精准的A/G比值确认了高风险的腹部脂肪堆积;更深层地揭示了体重之下被掩盖的“肌少症”倾向。这不仅意味着身体的“代谢引擎”正因肌肉流失而动力衰减,更为运动干预中为何必须将力量训练置于核心地位,提供了坚实的科学依据。同时,它对骨密度的预警,则守护着我们长期的健康基石。前两把钥匙诊断了“硬件”,第三把钥匙则解码了“软件”的运行逻辑。在安静时,它通过测定静息代谢率(RMR)与代谢底物(RQ),回答了“为何我易胖”的终极问题,精准识别出那些因生活方式失调而导致身体“忘记”如何燃烧脂肪的“燃糖”体质。在运动时,它则通过描绘能量消耗曲线,标定出个体最高效的“燃脂区间”,让汗水不再白流。同时,它也能无情地揭露更深层的功能短板——薄弱的心肺耐力与低下的脂肪氧化能力。至此,三把钥匙串联成一条无可辩驳的证据链: 由形态扫描发现的体型之虞,被DEXA证实为成分之失(向心性肥胖与肌少症);而不良的身体成分,又必然导致代谢之困(基础代谢下降与燃脂能力受损)。一个从表象到本质、从硬件到软件的完整健康诊断闭环由此形成。它最终用数据的科学性,取代了经验的模糊性,为构建“检测——评估——干预”的科学范式,奠定了最坚实的地基。

相关附件